Engagé·es pour la mise en protection des étudiant·es étranger·es

Les étudiant·es étranger·es, qui sont exclu·es notamment du système de bourses et d’un certain nombre d’aides, sont parmi les plus durement touché·es par la précarité, sous toutes ses formes. Une précarité financière importante d’abord. En 2023, 41% des étudiant·es étranger·es déclarent éprouver des difficultés financières telles qu’il leur a été impossible de faire face à leur besoins (alimentation, loyer, gaz ou électricité, etc.) contre 15% pour les étudiant·es de nationalité française.

Ils et elles sont particulièrement concerné·es par une grande précarité alimentaire puisqu’ ¼ des étudiant·es étranger·es bénéficient d’une aide alimentaire et nombreux·ses sont celleux qui n’ont pas fait la demande mais souhaiteraient y avoir accès (32% des répondant·es). De plus, 1 étudiant·e étranger·e sur 6 déclare sauter régulièrement des repas pour raisons financières. Le rapport à la santé des étudiant·es étranger·es est lui aussi particulièrement précaire : ils et elles sont ainsi plus nombreux·ses à renoncer à des soins faute d’argent (56%).

Enfin, l’enquête sur le mal-logement étudiant menée par l’Union étudiante à la rentrée 2023 met en avant la fragilité des étudiant·es étranger·es pour accéder à un logement digne et abordable. Bien souvent, ils et elles figurent parmi les plus mal-logé·es, notamment en raison du manque de ressources financières mais aussi du manque d’accompagnement. Des bailleurs vont même louer leur logement plus cher sur le seul critère de la nationalité, en comparaison à des étudiant·es français·es logé·es dans le même immeuble (rapport MalvenuEs). Beaucoup d’étudiant·es étranger·es ne trouvent alors pas de logement fixe abordable et se retrouvent à la rue, ou survivent via des hébergements temporaires grâce à des connaissances ou d’associations. L’accès au logement est d’autant plus difficile que les propriétaires conditionnent parfois l’hébergement à des services sexuels pour les étudiantes notamment.

L’isolement des étudiant·es étranger·es participe fortement à leur précarisation. Contrairement à ⅓ des étudiant·es, les étudiant·es d’origine étrangère ne vivent généralement pas avec leur famille et ne bénéficient pas d’autant d’aide de leur famille. L’aide de la famille est pourtant cruciale car elle représente, en moyenne, 47% des ressources des étudiant·es. Si les étudiant·es reçoivent une aide familiale, celle-ci reste bien souvent faible car les salaires des parents, dans le pays d’origine de l’étudiant·e, peuvent être largement inférieurs aux salaires et donc au coût de la vie en France.

la lutte contre le retard de délivrance de titres de séjours

Dans un contexte de multiplication des attaques contre l’accès aux droits et de précarisation des personnes étrangères – et plus particulièrement des étudiant·es qui s’incarne notamment par le plan Bienvenue en France mais aussi par le retard de délivrance des titres de séjours, la CSTE a décidé de mener une campagne sur ce dernier point.

Le retard de délivrance des titres de séjours, à la fois symptomatique de la casse des services publics orchestré par Emmanuel Macron, du racisme systémique qui s’illustre par un manque de moyens alloué pour la formation des agents sur le droit des personnes étrangères, mais aussi par un manque d’effectifs capables de répondre aux demandes. C’est bien la préférence nationale qui s’applique là.

La CSTE a lancé un appel à témoignage pour référencer les situations urgentes, qui faisait état de nombre d’étudiant·es qui risquent de devoir arrêter leurs études, ne peuvent pas les poursuivre sans stage ou alternance qui avaient déjà perdu leur emploi et leur APL. Cela à cause des délais inhumains de délivrance, bien souvent illégaux, ça a été la base de la mobilisation puisque que la CSTE a décidé de faire des référés et traîner la préfecture devant le tribunal administratif pour ce retard. Cela s’est soldé par une victoire, qui a permis à une étudiante de recevoir son titre de séjour immédiatement et de pouvoir suivre son cursus en école d’ingénieur.

Dans le même temps, il a fallu créer une mobilisation, en appelant à un rassemblement devant la préfecture de Colmar qui a réuni une 60aine de personnes et qui a valu un rendez-vous avec le préfet du Haut-Rhin. Dans les jours qui ont suivi c’est plus de 30 étudiant·es pour qui des situations se sont débloquées, grâce à la pression mise sur la préfecture.

Étant exclu·es du système de bourse, les étudiant·es étranger·es sont généralement contraint·es de travailler (70% de salariat étudiant pour les étudiant·es extracommunautaires, et 40% pour tous·tes) dans des emplois précaires pour subvenir à leurs besoins. Ce travail est à peine suffisant pour garantir un logement, un accès aux soins, un accès à l’alimentation et le paiement des frais de scolarité, notamment en raison de la restriction du nombre d’heures pouvant être travaillées en tant qu’étudiant·e étranger·e. Cette nécessité impérieuse de trouver du travail favorise aussi les discriminations.

Le système administratif pour étudier en France est très complexe et met beaucoup de pression sur les étudiant·es étranger·es. Au-delà de la somme colossale à réunir sur son compte en banque pour justifier d’un droit à étudier, il existe également de fortes disparités géographiques dans l’accès à Campus France : ses bureaux ne sont pas bien répartis dans les villes et souvent situés dans les capitales. Certains pays n’ont même pas accès aux instances de Campus France, si bien que les étudiant·es doivent faire plusieurs voyages dans les pays voisins dans lequel le bureau Campus France se situe ; c’est notamment le cas dans plusieurs pays d’Amérique Latine. De plus, les temps d’attente sont extrêmement longs.

Une fois arrivé·es en France, les démarches administratives sont tout aussi compliquées. Les étudiant·es qui passent par Campus France arrivent plus tard que les autres dans l’année, ce qui pose des problèmes pour trouver un logement, comprendre le fonctionnement de l’université et prendre connaissance de leurs droits, ou pour s’intégrer. La contrainte de devoir attester chaque année de posséder 650€ sur son compte bancaire ou d’avoir un garant, au risque de voir son titre de séjour non renouvelé par la préfecture, renforce la pression psychologique sur les étudiant-es étranger·es. Les étudiant·es étranger·es subissent aussi de plein fouet les difficultés liées à l’obtention et le renouvellement d’un titre de séjour.

A cela s’ajoute une sélection et une précarisation par le décret raciste Bienvenue en France, une soi-disant stratégie d’attractivité des universités françaises pour les étudiant·es internationales·aux, présentée en novembre 2018 aux Rencontres Universitaires de la francophonie. Aujourd’hui, près de 10 000 étudiant·es sont contraint·es de payer ces frais différenciés à plein tarif, soit un nombre en augmentation nette de 20% en un an. Au total, ce sont près de 80% des étudiant·es extracommunautaires qui sont assujetti·es à ces frais et pourraient donc les payer dans leur intégralité si la dynamique de généralisation de l’application de Bienvenue en France se confirme.

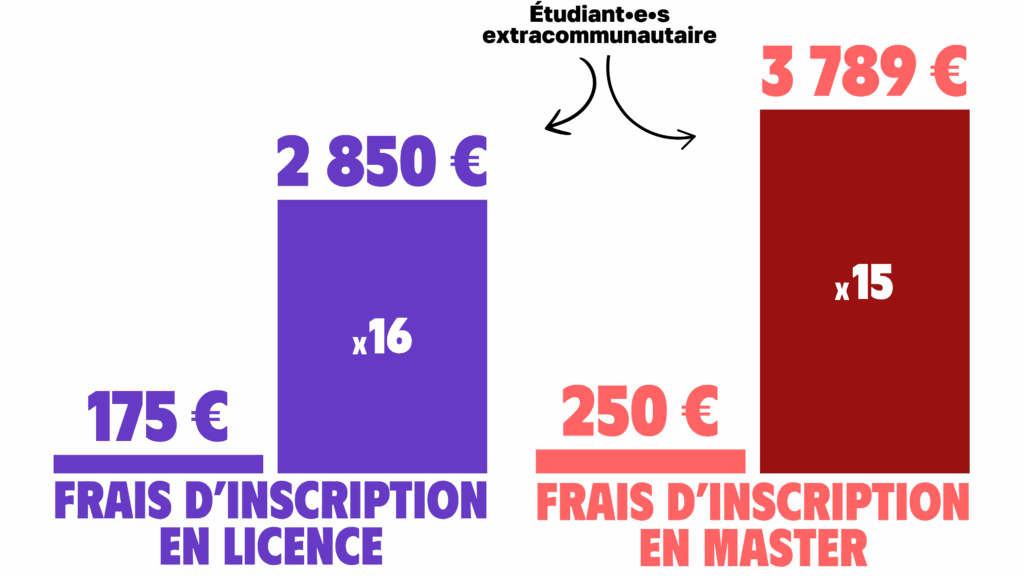

Pour rappel, ces frais différenciés s’élèvent aujourd’hui à :

L’Union Étudiante dépose une proposition de loi contre bienvenue en france

En mars 2025, l’Union Etudiante a rédigé une proposition de loi relative à l’interdiction de l’application de frais différenciés pour les citoyen·nes extra-communautaires dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur public.

- L’article 1. Vise à inscrire un principe d’interdiction des discriminations dans l’accès à l’enseignement supérieur public.

- L’article 2. Vise à figer dans le corpus législatif un principe d’interdiction de différencier le montant des frais d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en raison de critères tels que la nationalité.

- L’article 3. Vise à ouvrir le système actuel de bourse français aux étudiants étranger·es inscrit·es dans un établissement d’enseignement supérieur public.

Nous avons assorti cette proposition de loi d’un dossier de presse qui revient sur l’application de Bienvenue en France et ses conséquences sur les étudiant·es étranger·es, disponibles sur notre site.

L’Union Étudiante mène une lutte acharnée contre ce décret raciste qu’est Bienvenue en France. Au mois d’octobre 2024, nous avons mis en place un appel à témoignage au niveau national et local, qui a permis aux étudiant·es étranger·es de faire part de la difficulté de leur condition de vie à cause de Bienvenue en France. L’Union Etudiante s’est mobilisée à leurs côtés comme à Strasbourg. Nous avons rédigé une proposition de loi destinée à tous·tes les parlementaires pour l’abrogation de Bienvenue en France et pour la mise en protection des étudiant·es étranger·es sous le système de bourse.

Une lutte acharnée contre les politiques xénophobes et racistes de Bienvenue en France

En septembre 2023, le CA de Strasbourg a voté pour l’application de la réforme « Bienvenue en France » dès la rentrée 2024, condamnant ainsi des centaines d’étudiant·es étranger·es à payer 3879€ pour entrer en master.

L’AES a ainsi lancé une mobilisation sans précédent afin d’aider ces étudiant·es à lutter contre cette mesure xénophobe et injuste, en récoltant notamment plus de 90 témoignages exprimant une grande détresse financière et psychologique. Grâce à un dossier de presse fourni, une conférence de presse en présence de nombreux médias et député·es, mais aussi par le moyen de nombreuses interventions en amphi, de tractages et rassemblements, cette mesure a véritablement résonné dans tous les campus strasbourgeois.

En effet, au-delà du caractère injuste de l’application de frais différenciés, l’appel à témoignages et le dossier de presse réalisés ont fait part d’un problème encore plus inquiétant : la majorité des étudiant·es concerné·es par l’application de ces frais n’étaient pas au courant que de tels frais s’appliquaient à Strasbourg.

Grâce à cette mobilisation massive à l’échelle locale, le combat de « Bienvenue en France » a été repris à l’échelle nationale pour faire front contre cette mesure raciste, permettant de l’étendre sur tous les campus, et par la suite d’écrire un projet de loi rédigé avec l’Union étudiante pour le faire parvenir à l’Assemblée Nationale.